Let's go for a Jog!!

5月ゴールデンウィークは、特に遠出はせずに、自宅の部屋の片付けをしていました。もう、何年も床が見えない程、モノが置いてありましたが、ようやく足の踏み場が現れた所です。断捨離のG.Wでした。

ジョギングは、どうにか続けていて、なるべくお休みの日は3キロは走っています。

何故走るのか。理屈をつけたら身体の健康の為と言いたい所ですが、それよりも、とにかく、精神衛生上良いと思っています。そうです。

脳の健康に良いのです。頭の中が空っな時間が取れます。イライラ、不安、怒り、落ち込みが身体から抜けて行く様です。全身からの汗が出た後のデトックス感が、最高に心を軽くします。今、春から夏にかけて、最も気持ちよく走れる季節です。

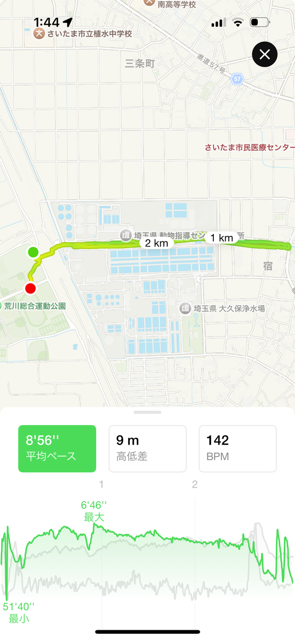

荒川運動公園は、時間に余裕がある時にはよく走るお気に入りのコースです。

ゴールデンウィークのjogは、ポカポカ陽気で快適に走って来ました。

運動公園の芝生でストレッチ、荒川の土手を駆け上がり、大久保浄水場の横に流れる小さな川沿いのエリアに出ます。川の周囲を囲んで桜並木が続きます。満開の時期には、桜のトンネルの中をくぐって通り抜ける感じのコースです。今年は、桜の開花している時期が少し長かったので、散り際に行く事ができました。そんな時には、川の水面は、散った花びらでピンク色に染まります。

今は、新緑が本当に綺麗です。もう少し早い時期は運動公園の土手の上から、真っ黄色の菜の花をバックに富士山も一望出来ます。

公園の広い芝生で、お弁当やサンドイッチを広げ、ご家族でピクニックも良いと思います。

休日でも、そんなに人も多くはないので、オススメの場所です。天気の良い日には、一度お出かけしてみてはいかがでしょうか。

|

|

|

医院長 金子 功

|

|

|

|

|

|

LINEで予約できない方

(WEB予約)

〈WEB、LINE予約の方への重要なお知らせ️〉

患者登録では、診察券番号の入力が必要となります。6桁の診察券番号(診察券記入された番号)が0で始まる方は、それに続く0の部分は入力せずに、残りの数字の部分を入力お願いします。(例)000608→608と入力。 |

|

|

|

|

|